事業者にとって税務調査への対応は、経営上欠かせない要素です。

しかし、中小企業の中には、十分な対策を講じていない企業や、誤った対応をしてしまっている企業も少なくありません。

そこで本記事では、税務調査の実態を踏まえ、誤った税務調査の対応例と適切な対策方法について解説します。

税務調査を受けても、申告誤りを指摘されなければ税負担が増えることはありません。

しかし、調査対象者として選定された時点で、相応のリスクが生じます。

高確率で非違事項を指摘される

企業が税務調査の対象者として選定された場合、高確率で非違事項の指摘を受けます。

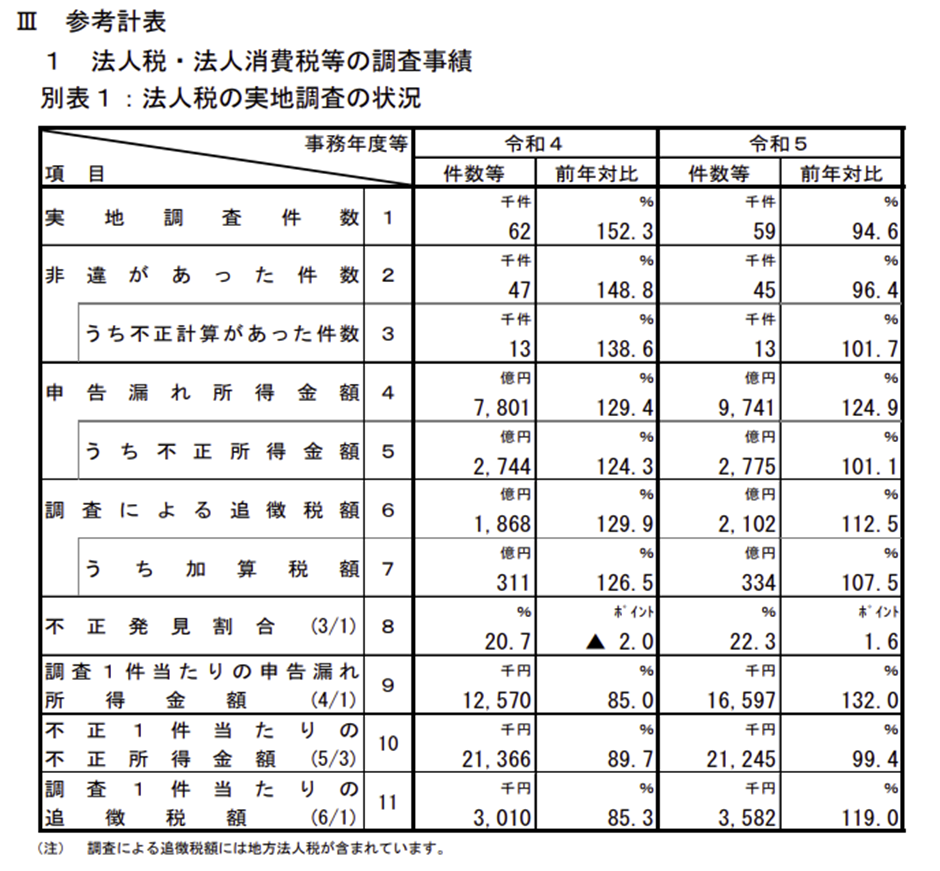

国税庁が令和6年11月に公表した資料によると、法人税の実地調査において、「非違があった件数」は「実地調査件数」の75%を超えています。

出所:令和5事務年度法人税等の調査事績の概要(国税庁)

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/hojin_chosa/pdf/01.pdf

税務調査を受けても、必ずしも申告誤りを指摘されるわけではありません。

調査で非違事項が見つからなければ、税務署は適切な申告であったことを認める証明として、「是認通知書(正式名称:更正決定等をすべきと認められない旨の通知書)」を交付します。

しかし、申告是認となる割合は低く、多くの実地調査では何らかの誤りが指摘されるため、税務調査は可能な限り回避することが望ましいです。

追徴課税による税負担の増加

税務調査で申告誤りを指摘された場合、追加の本税だけでなく、加算税・延滞税も納めることになります。

加算税は、期限までに適切な申告を行わなかったことに対するペナルティで、原則として本税の10%が過少申告加算税として課されます。

延滞税は、期限までに納付が完了していなかったことに対するペナルティです。 加算税・延滞税の額が大きくなるほど負担も増すため、追徴課税を受けないためにも、税務調査の対象とならないよう努めることが大切です。

次回の税務調査までの期間短縮

事業を営んでいる以上、税務調査を受ける確率はゼロにはなりません。

活動期間が長い企業であれば、税務調査を複数回受けたことがある企業も存在します。

法人税・消費税に対する国税当局の接触率は年間4%程度であり、理論上は25年に1度しか調査を受けない計算です。

しかし、ほとんど活動していない企業など、税務調査が不要な法人も多数存在するため、実際には3年〜10年に1度のペースで調査を受けることになります。

脱税を行っていなければ、短期間のうちに再び税務調査が実施される可能性は低いですが、税務調査で申告漏れや計算誤りを指摘された場合、次回の税務調査が早い時期に実施されることもあるため注意が必要です。

【税務手続きに不安がある方は『丸投げパック』をご利用ください!】

永安栄棟税理士事務所は、兵庫県にある税理士事務所です。

兵庫県内の企業・個人事業主の皆さまはもちろんのこと、日本全国からのご依頼も承っています。

>>【中小企業向け】経理代行・税務申告丸投げパックを詳しく見てみるhttps://osakacpa.com/income-tax/

税務調査を受けやすい中小企業の特徴

税務調査に対する準備が不十分だと、追徴課税を受けるだけでなく、企業の信用を損なうリスクも高まります。

中小企業は大企業に比べ、税務に関する管理が後回しになりがちで、思わぬ落とし穴に陥ることがあります。

日常業務の管理が徹底されていない

中小企業では、日常業務の管理が手薄になりやすく、内部統制システムが十分に整備されていないケースが多く見られます。

税務調査では、売上や経費の裏付けとなる資料の提示が求められます。

しかし、領収書や請求書、各種支払い記録などの証拠資料が適切に整理・保管されていない場合、税務調査時に必要な裏付けを示せず、実際に支出があったとしても経費として認められない可能性があります。

また、日々の会計処理に抜けやミスがあると、取引の記録漏れや数値の誤記が発生しやすく、調査官の疑念を招く原因となります。

そのため、会計ソフトの導入や業務マニュアルの整備など、情報管理の適正化を図ることが重要です。

税務リスクの過小評価

税務リスクを軽視する企業では、問題の兆候が現れても早期発見や迅速な対処を怠る傾向があります。

会計処理の不備や法改正への対応を後回しにすると、問題が拡大した際の負担が大きくなります。

申告誤りを自主的に把握し、修正申告などの対応を行えば、追徴課税を最小限に抑えられます。 しかし、問題点を先送りにすると、追徴課税が重くなるだけでなく、税務署から警戒される可能性が高まるため注意が必要です。

専門家不在による自力解決の失策

税務のルールは複雑であり、専門知識がなければ適切な判断を下すのは困難です。

経営者が自身の税務知識を頼りに独自の判断で対応すると、適用要件の誤りや認識の相違によるミスが生じやすくなります。

税務署の意見に反論する場合、証拠や判例などを提示して主張を補強することが求められます。

しかし、提示できる証拠が乏しい場合、税務署の意見を覆すことは難しくなり、結果として税務署からの指摘を受ける可能性が高まるので気を付けてください。

【税務調査に不安な方は『税務調査セットプラン』をご利用ください!】

永安栄棟税理士事務所では、税務調査セットプランを提供しています。

税務調査歴40年超の元特別国税調査官をはじめとしたスタッフが、豊富な経験をもとにサポートいたします。

<税務調査セットプランの内訳>

- 事前打ち合わせ・資料確認

- 調査の立ち会い

- 税務署との調整

- 修正申告書の提出

これまでサポートを行ったほぼすべてのお客様で、税務調査サポート費用を上回る追徴課税の減少を実現しています。

税務調査セットプランの具体的な内容につきましては、下記のページをご確認ください。

>>「税務調査セットプラン」を詳しく見てみる

適切な税務調査対策の構築方法

中小企業の税務調査対策は、調査を受けるリスクを軽減するだけでなく、調査対象者として選定された場合を想定した準備を行うことも重要です。

日常業務から税務調査に向けた体制を整える

基本的な事項ですが、税務調査対策で最も重要なのは、日々の取引を正確に記録し、必要書類を適切に管理することです。

正確な帳簿作成と定期的な内部チェックを実施することで、税務調査時にも整理された記録を速やかに提出できます。

以前は関係書類を紙で保管する必要がありましたが、現在は電子データでの保管も認められています。 関係書類の管理が容易になるだけでなく、時系列で整理された電子データは必要な際にすぐ取り出せるため、調査対策の一環としてデジタル化を推進することも有効な選択肢です。

税務リスクの分析とシミュレーション

定期的に内部でリスク分析を行い、問題となり得る取引や会計処理を洗い出すことで、税務調査で指摘を受けた際に適切な反論を行いやすくなります。

自社のリスクポイントを把握していれば、本番の調査に備えた対策や改善点を事前に確認できるため、調査時の迅速な対応が可能になります。

事業を続ける以上、税務調査リスクを完全に排除することはできません。

そのため、税務調査を受けることを想定し、事前にシミュレーションを行うことが重要です。

税理士との連携体制を構築・強化する

税務関係の問題は、経営者だけで解決するのが難しいため、必要に応じて専門家へ相談し、適切な対策を講じることが推奨されます。

顧問税理士を付けている場合は、定期ミーティングを設けることで、日頃から問題点を洗い出し、早期の対応につなげることができます。 また、定期的な業務レビューを実施することで、不明点が生じた際にも迅速に対処する体制を整えることが可能です。

中小企業が税務調査対策で失敗しないためのポイント

申告内容に誤りがあると、税務調査を受ける確率が飛躍的に高まります。

そのため、税務調査を回避するには、正確に作成した帳簿書類を基に適正な申告書を作成することが欠かせません。

管理体制は定期的にチェックするだけでなく、外部専門家を活用する体制を構築することで、税務調査に対する不測の事態を未然に防ぐことが求められます。

また、税務調査を受ける際に冷静に対応できるよう、日頃から準備を徹底し、専門家と相談しながら適切な対策を進めてください。

まとめ

中小企業が安定した経営基盤を維持し、成長を続けるためには、税務調査対策も戦略的に取り組む必要があります。

税務調査では、内部統制の不備や情報管理の甘さが問題となるケースが多いため、リスク分析とシミュレーションを実施して、潜在的な課題を事前に把握することが重要です。

税法改正や調査手法の変化に対応するためには、税理士の知識・経験が必要になりますので、税務調査に関する不明点がありましたら、早めに税理士にご相談ください。

【中小企業の税務申告はすべて永安税理士事務所にお任せ!】

永安栄棟税理士事務所は、オンライン化やAIの活用などによる業務効率化により、下記の価格でサービスを提供させていただいております。

| 売上規模 | 月額料金 |

| ~1,000万円 | 法人:2万円 |

| ~2,000万円 | 法人:2.5万円 |

丸投げパックには、次のサービスがすべて含まれています。

- 日々の会計帳簿記帳

- 決算書の作成

- インボイスへの対応

- 消費税申告書の作成

- 確定申告書の作成

- 税務署への電子申告

弊社は、日本全国どこからでもご依頼いただけますので、この機会にプラン内容をご覧いただき、プランの利用をご検討ください。

>>【中小企業向け】経理代行・税務申告丸投げパックを詳しく見てみるhttps://osakacpa.com/income-tax/

税務のことで何かお困りごとがございましたら、永安栄棟 公認会計士・税理士事務所へぜひ一度ご相談ください。